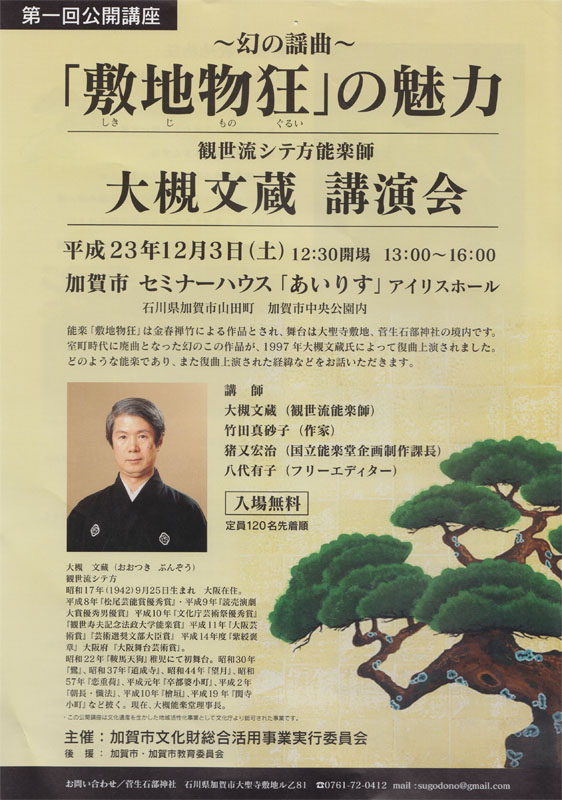

第一回公演講座 ~幻の謡曲~ 「敷地物狂」の魅力

能楽「敷地物狂」は金春禅竹による作品とされ、舞台は大聖寺敷地、菅生磯部神社の境内です。

室町時代に廃曲となった幻のこの作品が、1997年大槻文蔵氏によって復刻上演されました。

どのような能楽であり、また復刻上演された経緯などをお話いただきます。

観世流シテ方能楽師 大槻文蔵 講演会

| 日時 | 平成23年12月3日(土) 12:30開演 13:00~16:00 |

| 場所 | 加賀市 セミナーハウス「あいりす」アイリスホーム 石川県加賀市山田町 加賀市中央公園内 |

| 講師 | 大槻文蔵(観世流能楽師) 竹田真砂子(作家) 猪又宏治(国立能楽堂企画制作課長) 八代有子(フリーエディター) |

| プログラム | 13:00 ~ 開会のご挨拶 「能楽の中の敷地物狂」猪又宏治氏 「講演」とVTR上映 大槻文蔵氏 「敷地物狂のこれから」竹田真砂子氏 八代有子氏 16:00 終了 |

| 入場料 | 無料(定員120名 先着順) |

| 主催 | 加賀市文化財総合活用事業実行委員会 |

| 後援 | 加賀市・加賀市教育委員会 |

この公開講座は文化遺産を生かした地域活性化事業として文化庁より認可された事業です。

|

大槻 文蔵 (おおつき ぶんぞう) 観世流シテ方 昭和17年(1942)9月25日生まれ 大阪在住。 平成8年『松尾芸能賞優秀賞』・平成9年『読売演劇大賞優秀男優賞』 平成10年『文化庁芸術祭優秀賞』『観世寿夫記念法政大学能楽賞』 平成11年『大阪芸術賞』『芸術選奨文部大臣賞』 平成14年度『紫綬褒章』 大阪府『大阪舞台芸術賞』。 昭和22年『鞍馬天狗』稚児にて初舞台。昭和30年『鷺』、昭和37年『道成寺』、昭和44年『望月』、昭和57年『恋重荷』、平成元年『卒都婆小町』、平成2年『朝長・懺法』、平成10年『檜垣』、平成19年『関寺小町』などを披く。現在、大槻能楽堂理事長。 |

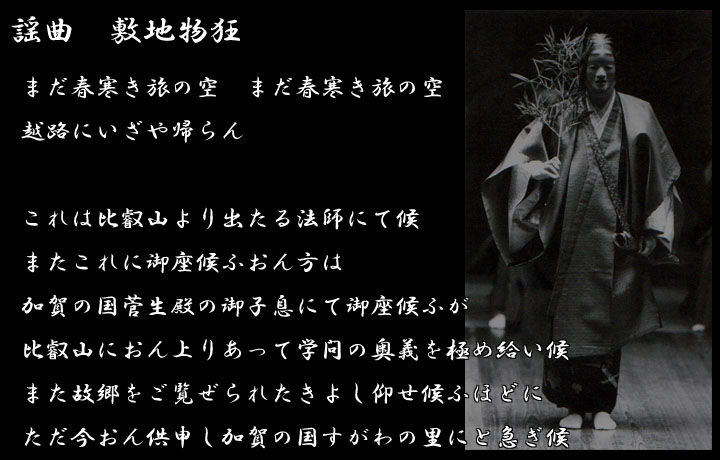

謡曲「敷地物狂」

永享4(1432)年3月15日伏見御所で、能「菰物狂」が上演されたと『看聞日記』に言う。この謡曲「菰物狂」は「敷地物狂」のことであるという。

「敷地物狂」は金春禅竹が創作した謡曲であるとされる。舞台は加賀江沼郡菅生の菅生石部神社の境内(敷地)である。主人公は菅生殿の子息、幼くして比叡山に登り出家する。その後、僧として故郷の菅生へ帰るが家はなく、両親の消息すらつかめない。敷地の宮の境内でみずぼたしい姿の老婆が説法を聞きに来る。老婆は息子が書き残した手紙を読み上げ、母であると判り再会を果たすというものである。

「敷地物狂」略年譜

| 貞治3(1364)年 | 大和猿楽座太夫観阿弥の嫡男にて、世阿弥生まれる。 |

| 応永12(1405)年 | 金春禅竹生まれる。 |

| 応永21(1414)年 | 世阿弥・「実盛」を創作。 |

| 応永29(1422)年 | 曹洞宗補厳寺竹窓智厳の許、世阿弥出家する。 |

| 永享4(1432)年 | 敷地物狂上演される(『看聞日記』)。 |

| 永享6(1434)年 | 将軍義教によって、世阿弥佐渡へ配流。 |

| 永享7(1435)年 | 佐渡から禅竹へ妻寿椿の世話などの感謝の文をだす。 |

| 永正13(1516)年 | 敷地物狂の作者を禅竹作とする(『自家伝抄』)。 |

| 正徳3(1713)年 | 鳥取藩江戸屋敷にて上演される。 シテは松田喜太夫(『御在府御在国日記』) |

| 平成9(1997)年 | 大阪大槻清韻能楽堂で復刻上演される。 読売演劇大賞受賞。 |

| 平成23(2011)年 | 第1回講座「敷地物狂」開講 講師大槻文蔵・竹田真砂子・猪又宏治・八代有子氏 |

| 平成24(2012)年 | 第2回公開講座「敷地物狂」開講予定 |

| 平成25(2013)年 | 加賀国江沼郡菅生(現加賀市) 菅生石部神社境内(敷地)にて帰郷上演予定。 |

(天野文雄『能苑逍遥』上、㈶大槻清韻能楽堂パンプを参考に作成)

お問い合わせ/菅生石部神社 石川県加賀市大聖寺敷地ル乙81 ℡0761-72-0412 mail:sugodono@gmail.com